Aurex CLEAN DRIVE

| 今は無きブランド、東芝Aurex(オーレックス)で、1980年代初頭に、TRIOのΣドライブに対抗すべき、ほぼ同じコンセプトを持ったスピーカードライブシステムが開発された。初号機SB-66に搭載されたクリーンドライブである。 このコーナーでは、クリーンドライブに焦点を当て、それを搭載したアンプについて述べることにする。 |

| クリーンドライブとは? |

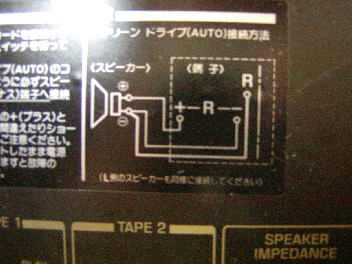

| Aurexクリーンドライブとは、TRIOのスピーカー(以下SP)ドライブシステムと同じコンセプトの元開発されたSPドライブシステムである。このシステムは、Σドライブと同様に、NFBループをSP入力端子まで延ばし、SPもアンプ回路の一部としてSPを駆動させるものである。 クリーンドライブの特徴としては、Σドライブが、SPユニット1台に対しSPコード+2センサーコード計4芯に対し、クリーンドライブは、SPコード+1センサーコード計3芯で行うことであろうか?このセンサーコードは、SPユニット入力端子のマイナス(−)側に接続させる(SPコードマイナスに短絡させる) 効果としては、SP駆動時の逆起電力を押さえ、SPケーブルのインピーダンスを吸収、このことにより、SPの制動力を示すタンンピングファクターは無限大に、このため定電圧ドライブが可能となるなど多くのメリットがあるとのこと。 クリーンドライブについては、特にセンサーケーブルが、プラスでは無く、SP端子マイナス側に接続することであろうか?このことにより、SPユニットは完全にアンプNFB回路の中に入り、SPから発生する多くの歪み成分を検知キャンセルでき、この方法ではSP制動力は無限大になると思われます。 効果としては、TRIOのΣドライブとほぼ同じと言って良いでしょう。 クリーンドライブ回路には、保護機能が付いており、センサーケーブルを謝ってプラス側に接続した場合機能を停止させることができる。 |

|

クリーンドライブに思うこと。

私は、かつてクリーンドライブの初号機SB−66のユーザーであった。この機種は、クリーンドライブのON/OFFスイッチが付いており、音を比較できる。

実際に聞き比べると、やはりクリーンドライブの方がやや低音の締まりが良いように感じる。

家庭でのリスニング環境でも、効果が高いように思えた。

しかしΣドライブ同様、クリーンドライブ自体は、音の信号を忠実にSPで再生をするためのシステムであり、サウンドクオリティーは、やはりアンプの単体性能を向上させる必要がある。

この頃他社では、NFBシステムの独自改良やスイッチングノイズの低減、電源強化に力を注いでおり、Aurex製品については、クリーンドライブ以外目立ったシステムは無かったように思える。その代わり素子に力を入れて、ラムダ素子等高級で独創的な、回路素子により音のクオリティーを上げることに力を入れていたようだ。

オーディオの衰退期に入ると、東芝もオーディオ界から撤退しAurexブランドも消滅、このことにより次世代のSPドライブ理論だったクリーンドライブも永眠することとなった。

とても残念である。

1980年代前半に、リリースされたクリーンドライブ初号機である。SB−66は低価格帯の普及期であったが、その斬新なクリーンドライブと、グッドデザインに輝くフォルムデザインで、業界に衝撃を与えた製品である。ブラックアクリルにグリーンに浮かび上がるCLEAN DRIVEの文字、縦長のセレクターランプがたまらない。最初にアンプを購入しようとしたとき、ΣドライブのKA-900とこのSB−66どちらを購入すべきか、とても悩んだ経験がある。結局は店員が進めるKA-900にしたのだが、購入後もSB−66に思いを寄せる日々が続いた事を覚えている。

近年、オークションでSB-66が出回り、落札したが、パワーランプ(赤)が切れており残念に思った。(上写真)その他については異常なく良い音でリスニングできた。

この機種は、クリーンドライブはA系統しかなく、またクリーンドライブON/OFFスイッチが付いていることから、クリーンドライブの効果を確認するには打って付けの機種であった。

前にも述べたが、聞き比べるとクリーンドライブの方が低音に締まりがあり、上質の低音が再生された。ΣドライブのKA−900やKA-2200と比較すると、アンプの回路構成の違いであろうか、SB-66の方がやや暖かみのある音に感じた。

どれも私のB級耳の主観ですので、あまり当てにはなりませんが・・・?

上位機SB−λ70Cを中古購入したため、SB−66は手放しました。

マイナーチェンジの機種にあたる。(セレクタースイッチ形状が変わった?)

このλ70Cについては、ジャンク扱いで購入、あちらこちらにガリがあったが、接点活性剤を塗布して再生させた。66に付いていたクリーンドライブON/OFFスイッチは、上位機では外され、70/77では、クリーンドライブセンサーケーブルはA系統B系統両方に付いたため、常時クリーンドライブにて再生となった。

そのためクリーンドライブの効果については比較できないのが残念である。

音質は、SB−66に比べやや上品でやや暖かみがある感じであろうか?

λ素子やパワーMOSFETのせいだろうか?しかし、66との差は値段ほど無いようにも思えた。

SPインピーダンスは、8Ω〜16Ωとなっており、低インピーダンスのSPを使うことができない使用となっている。これは電源があまり強力でないことが伺える?また定格消費電力は150W程度と他のアンプに比べ低消費電力からも伺える。(KA-2200は定格消費電力は400W近い)

Aurexブランドは、システムコンポーネントとしては、まあ普及したが、マニア向けには、東芝=家電メーカーとのイメージからだろうか?普及はしなかったことが残念であった。